樊锦诗:扎根大漠,我心归处是敦煌

樊锦诗:扎根大漠,我心归处是敦煌,近几年,樊锦诗获得过无数崇高的荣誉与奖项,她把所有奖章、证书和奖金全部交给了敦煌研究院。在她心里,自己只是一个“代表”,去把奖给领回来,最终还要还给她用一生守护的荒野大漠的735座洞窟

樊锦诗:扎根大漠,我心归处是敦煌1

30岁那年,“敦煌的女儿”樊锦诗生下了自己的第一个孩子。分娩时医生问她丈夫为何不在身边,告诉她生了个男孩子。樊锦诗平静地说:生个金孩子也没用。

武汉出发风风火火赶到敦煌,樊锦诗的丈夫彭金章看到孩子的第一面时,已经是孩子出生几天以后了。虽然最需要丈夫陪伴的时候不得不独自面对,樊锦诗仍然感念丈夫:几千公里路程,只靠一个担子带来的鸡蛋,居然一个都没有碎。

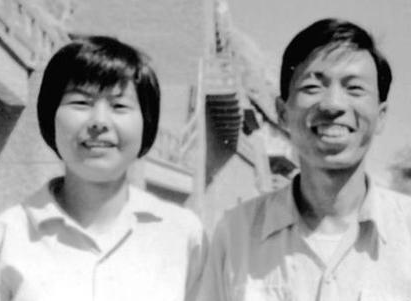

相识未名湖,相爱珞珈山,相守莫高窟,这是樊锦诗与丈夫用爱与生命践行的神圣誓言。从25岁到48岁,一生中有23年的时间,樊锦诗身处敦煌担任敦煌研究院院长,北大同班同学、丈夫彭金章在武汉工作。直到40多岁,彭金章毅然离开自己创办的石窟考古专业,放弃了自己心爱的商周考古的教学,只为与妻子团聚。

因为对敦煌文化的热爱,樊锦诗大半生都在环境恶劣的敦煌度过。地板上永远布满灰尘,半夜总有一两只老鼠落在枕头上,每每遇到这样的情况,樊锦诗都是爬起来掸掸土,再继续睡过去。她是来自江南的大家闺秀,却比任何人都能经得住敦煌风沙的洗礼。当年丈夫第一次到敦煌看望妻子,只是心疼地说了一句:才两年就变土了。

考虑到敦煌艰苦的生活条件,樊锦诗与彭金章的两个孩子有着相似而漂泊的成长轨迹:在敦煌度过童年,到远方的亲戚家求学,长大后再回武汉,回到父亲身边。

分别太久,樊锦诗曾经认不出自己的孩子,大姐的一句“你进来的时候没看到你儿子吗?”就让她泪流满面,樊锦诗在耄耋之年仍然自称是“不称职的母亲”,从心底感谢儿子们的理解和宽容。

近几年,樊锦诗获得过无数崇高的荣誉与奖项,她把所有奖章、证书和奖金全部交给了敦煌研究院。在她心里,自己只是一个“代表”,去把奖给领回来,最终还要还给她用一生守护的荒野大漠的735座洞窟。去年,81岁的樊锦诗先生用10天时间与作家顾春芳对谈,回顾并讲述了自己一生的经历,内容编纂成书,取名为《我心归处是敦煌》。

“我没有想到自己能在敦煌56年,也就是说命该如此在敦煌。”走在人生边上,有人向樊锦诗请教“幸福的秘诀”,樊锦诗干脆地说:一个人找到了自己活着的理由,有意义地活着的理由,以及促成他所有爱好行为来源的那个根本性的力量。正是这种力量,可以让他面对所有困难,让他最终可以坦然地面对时间,面对生活,面对死亡。”

文史哲研读间想说,樊锦诗平日里是一位干练坚韧的女性,《我心归处是敦煌》的文字讲述却多了一些温柔与沉静。樊锦诗是幸福的,因为家庭的开明,亲人的理解和照顾,让她得意从事一项艰苦卓绝却有富有价值的工作。同时她的人生也有诸多遗憾,在退休之时丈夫的突然离世,成为了她心中难以释怀的伤痛。

一位传奇女性的志业与爱情、困境与坚守,敦煌艺术崇高之美,石窟考古和文物保护的筚路蓝缕娓娓道来,莫高窟“申遗”及“数字敦煌”背后艰难又动人的故事,让我们能够更加深切地领会中国古老而美好的诗句:高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。

樊锦诗:扎根大漠,我心归处是敦煌2

樊锦诗个人事迹

大学毕业后奔赴敦煌

樊锦诗和雕塑《青春》(2张)

1963年夏天,一个瘦弱的年轻女子在北京火车站背着大大的`背包,头戴草帽、满怀理想、整装待发。她就是樊锦诗,那年她25岁。不久后,敦煌研究院以她为原型,制作了一个雕像,取名《青春》。

樊锦诗1938年出生在北京,成长于上海,1958年考入北京大学考古系。当时的樊锦诗根本不会想到自己会来到沙漠工作,更不会想到自己一去就是41年。

回忆起当时的抉择,樊锦诗把它归因于一次“偶然”。1962年,经学校安排,樊锦诗和3名同学到敦煌文物研究所实习。毕业时,研究所向学校要人,樊锦诗成为学校分给研究所的两名同学之一。“1963年,我从北京大学考古专业毕业的时候,报效祖国、服从分配、到最艰苦的地方去等都是影响青年人人生走向的主流价值观。”

坚强女人的两次落泪

“别人都觉得她是个坚强的女人,孤独守望着茫茫大漠中的莫高窟。可她毕竟还是个女人,我对她有两次为孩子落泪记忆犹深,一次是在敦煌,一次是在我河北老家。” 樊锦诗的丈夫如是说道。

还有一个原因促使樊锦诗来到了西部,那就是常书鸿的精神。还有敦煌精美的壁画,也给她留下了很深的印象。

恶劣环境让她掉了泪

实习结束后,她拖着虚弱的身体回到北京,父母非常心疼。在毕业分配的时候,她父亲还为此专门给学校写了一封信,但是这封信最后被樊锦诗扣了下来。

虽说对大西北恶劣的自然环境早有心理准备,但当樊锦诗真正住进莫高窟旁边的破庙之后,才确切知道了什么叫“反差”。那时候敦煌保护研究所只有一部手摇电话,通讯困难。晚上只能用蜡烛或手电照明,上趟厕所都要跑好远的路。

对此,樊锦诗坦诚地说:“说没有犹豫动摇,那是假话。和北京相比,那里简直就不是同一个世界,到处是苍凉的黄沙。”半夜里,当房梁上的老鼠吱吱叫着掉在被子上时,当因为水土不服整天病恹恹时,樊锦诗望着透过窗纸的月光,还是掉了泪。但每走过一个石窟,都会使她惊叹:“哎呀,太好了,太美了!”前辈们锲而不舍的精神也令她非常钦佩。

与新婚丈夫分居19年

樊锦诗和丈夫彭金章是大学同学,彭金章家在河北农村,毕业后被分到武汉大学,于是两人只好千里鸿雁传书,遥寄相思。他们在1966年结婚,两地分居19年。她每隔一两年会回去看望爱人孩子一次,“表现表现,给他们做点好吃的”。

1986年,最终樊锦诗的丈夫妥协了,放弃了他在武汉大学的事业。由甘肃省委省政府出面,把彭金章调到敦煌研究院。樊锦诗对丈夫的理解与支持深为感动,认为“他是打着灯笼也难找的好丈夫”。她说自己在家庭和事业的两难选择上,更倾向于家庭,“如果说爱人不支持我,那我肯定就要离开敦煌了,我还没伟大到为了敦煌不要家、不要孩子。我不是那种人。”

尽管樊锦诗的同事说她是少有柔情的人,但她说起孩子时依然充满慈祥与母爱:“我对这个家怀有深深的歉疚,尤其是对孩子。”

保护文物她顶住压力

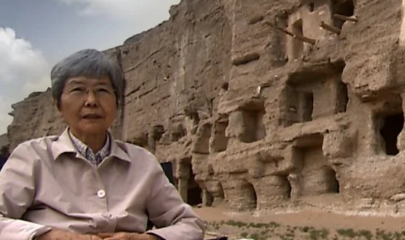

“莫高窟几乎所有洞窟都不同程度地存在着病害。”樊锦诗从踏上敦煌土地的第一天起就意识到了这一点。1998年,已经60岁的樊锦诗从前任段文杰手中接过重担,成为敦煌研究院第三任院长。

上任不久后,樊锦诗就遇到了一件棘手的事情:1998年左右,全国掀起“打造跨地区旅游上市公司”热潮,有关部门要将莫高窟捆绑上市。当时樊锦诗坚决不同意,“硬是把压力都顶了回去”。说起来,樊锦诗还是坚持当时的立场,“文物保护是很复杂的事情,不是谁想做就可以做的,不是我樊锦诗不想让位,你要是做不好,把这份文化遗产毁了怎么办?全世界再没有第二个莫高窟了。”她觉得自己有责任保护好祖先的遗产,“如果莫高窟被破坏了,那我就是历史的罪人。”

面对敦煌旅游开发的热潮,樊锦诗非常矛盾,敦煌作为世界遗产,应该展示给公众。可是这些洞窟还经得起过多的参观吗?

大胆构想“数字敦煌”

为了保护莫高窟文物和缓解游客过多给壁画、彩塑带来的影响,敦煌研究院在2003年初开始筹建莫高窟游客服务中心。建成后的游客服务中心可以让游客在未进入洞窟之前,先通过影视画面、虚拟漫游、文物展示等,全面了解敦煌莫高窟的人文风貌、历史背景、洞窟构成等,然后再由专业导游带入洞窟做进一步的实地参观。“这样做不仅让游客在较短的时间内了解到更多、更详细的文化信息,而且极大地缓解了游客过分集中给莫高窟保护带来的巨大压力。”

樊锦诗另一个大胆构想是建立“数字敦煌”,将洞窟、壁画、彩塑及与敦煌相关的一切文物加工成高智能数字图像,同时也将分散在世界各地的敦煌文献、研究成果以及相关资料汇集成电子档案。“壁画这个文物不可再生,也不能永生。”这促使樊锦诗考虑要用“数字化”永久地保存敦煌信息。

樊锦诗对促进敦煌文物的保护事业作出的贡献,得到了学术界的一致认可。学术大师季羡林在2000年敦煌百年庆典上极力称赞樊锦诗,他用了一个词:功德无量。

希望退休后重回上海

岁月的磨砺以及西北广袤天地的锻炼,使樊锦诗的性格变得坚韧而执著。年轻时的樊锦诗是个内向沉默的人,“上台说不出话,照相的时候就往边上站”。但她说话直来直去,在风沙中大声与人争论着,“很多事情逼着你,就会变得非常着急,急了以后就会跟人去争了。”

她苦笑着说,她的“严厉”和“不近人情”就是因此出了名的。由于工作雷厉风行,说话单刀直入,有人在背地里骂她“死老太婆”。人都走光了的深夜,她常常独自在办公室紧锁双眉来回踱步,慢慢消化那些尖利刺耳的话。她说:“将来我滚蛋下台的时候,大伙能说句‘这老太婆还为敦煌做了点实事’,我就满足了。”

【樊锦诗:扎根大漠,我心归处是敦煌】相关文章:

修心的我的人生01-04

她是双鱼我是天蝎01-10

我的心好冷的说说有哪些01-12

我离开的是爱不是你01-05

身在曹营心在汉说的是哪个人物01-06

2022年处处有贵人的生肖女01-08

苹果性味归经功效01-11

槟榔的性味归经01-11

桂圆性味归经功效作用01-11

我是歌手3揭示的职场生存法则01-12